![]()

Bajo el cielo de Castilla, cuando el amanecer todavía arrastra el olor de la herrumbre y la ceniza, Burgos despierta con un tañido grave. Las campanas nombran a las piedras por su nombre, como si recordaran a cada una dónde nacer y dónde quebrarse. El aire muerde. Los puestos de los curtidores exhalan su bilis doméstica. En la plazuela de Santa Gadea —Santa Águeda para los viejos—, una iglesia de muros tensos y pórtico parco guarda el rumor de aquello que quizá fue y quizá no fue, lo que el romancero convirtió en juramento y lo que los cronistas tardíos organizaron en teatro moral: la jura.

No hay espada desenvainada en el dintel ni broquel de oro en el altar. Hay otra cosa: un gesto que, de haber sido, habría prendido como yesca en la memoria de los castellanos. La leyenda dice que Alfonso VI de León hubo de jurar allí, a finales de 1072, que no manó su voluntad la muerte del rey Sancho II, su hermano, caído bajo los muros de Zamora. La leyenda añade que fue Rodrigo Díaz de Vivar, ya entonces más brasero que hombre, quien le forzó la palabra sobre reliquias y sombra.

La historia —esa mujer exigente que no admite vino aguado— sostiene otra cosa. Dice que no hubo jura en Santa Gadea, que el Campeador no fue enemigo del rey por ese motivo, que gozó primero del favor y las mercedes, que se casó por mandado real con doña Jimena, sobrina de Alfonso, y que sirvió como juez delegado en pleitos que olían a hierro y a trigo. La leyenda es un fuego tardío, alimentado en el siglo XIII por monjes con paciencia y por una ciudad que deseaba ver, en su héroe, al hombre que pone al poder de rodillas. Entre ese fuego y el frío de los pergaminos vamos a caminar ahora.

No busques aquí la seguridad del catecismo, ni la aritmética de los memoriales; busca el pulso. Al final, quizá no sabrás si hubo palabras delante del altar; sabrás, en cambio, por qué necesitaban los hombres creer que las hubo.

¿Quieres conocer la historia del CID?

Burgos: una boca de piedra que pronuncia nombres

Burgos se levanta donde el viento se afila. En invierno, sus calles estrechas son cuerdas tensas que conducen al cuchillo de la noche. En verano, el sol cae a plomo y pule las campanas como si fueran monedas. La iglesia de Santa Gadea no presume; observa. Sus sillares guardan sal en la piel, como si hubieran venido del mar. Dicen que, ante su pórtico, un rey juró tres veces; dicen que allí, un hombre con ojos de herrero le sostuvo la mirada. Hay placas en la pared que cuentan esa contienda de palabras; hay guías que hacen un gesto con la mano, como quien aparta una cortina. Pero el frío no jura. La piedra tampoco.

Lo que la piedra sabe es guardar silencios. En ese silencio, y no en las fanfarrias, se hizo Castilla. Burgos fue colmena de fueros, plaza de mercados que olían a sebo y lana, puente sobre el Arlanzón donde cruzaban recuas con el lomo acicalado de polvo. Aquí —en patios donde las gallinas picoteaban la tarde— nacían rumores con más filo que un cuchillo de monte. De esos rumores se fabrica una leyenda mejor que con tinta.

Hermanos, reino y cuchillo: la sangre que empapó Zamora

Para entender la jura, hay que oler primero Zamora. Hay que ver estandartes que no blanquean, tiendas que rezuman caldo agrio, rodillas que crujen tras semanas de sitio. Sancho II de Castilla vino con su derecho y su impaciencia a cercar a Urraca, su hermana, que guardaba la ciudad con uñas de devota y malicia de reina. García, el otro hermano, ya había perdido el juego; Alfonso, confinado a la sombra en Toledo, tejía, como buen ajedrecista, su regreso.

La muerte de Sancho —atribuida por la tradición a Bellido Dolfos, veloz como un ciervo y liso como el pecado— tiñó de sospecha al reino entero. No hicieron falta pregoneros. La noticia corrió como un conejo con la piel ardiendo. Un rey muerto por mano traidora, una ciudad amurallada, una hermana con ojos fríos, un hermano que vuelve del refugio moro: la certeza es cosa de los contables; la sospecha es el alimento del pueblo.

Cuando Alfonso VI se ciñe la corona, lo hace bajo un cielo cargado. Su autoridad es legal como una moneda recién acuñada, pero carece del brillo sentimental que solo dan la épica y el miedo. Los castellanos, altivos en sus costumbres, con fueros recios y espada fácil para el litigio, no aman a un rey leonés si el rey no se lo gana con sudor. ¿Qué mejor símbolo que un gesto público, una humillación medible en palabras, para legitimar lo que la sangre ha enturbiado?

Un hombre y su hierro: Rodrigo en el pórtico

Imagina a Rodrigo Díaz antes de los cantares y las estatuas, cuando aún no había aprendido el peso exacto de su leyenda. No es un santo ni un demonio. Es un profesional. Huele a caballo y a cuero, a hierro templado, a ropa que ha secado al sol de la meseta. Mira de frente, como quien ha visto demasiadas espaldas huir del compromiso. Sabe sumar en otra aritmética: la de favores y agravios, la de deudas que no caducan.

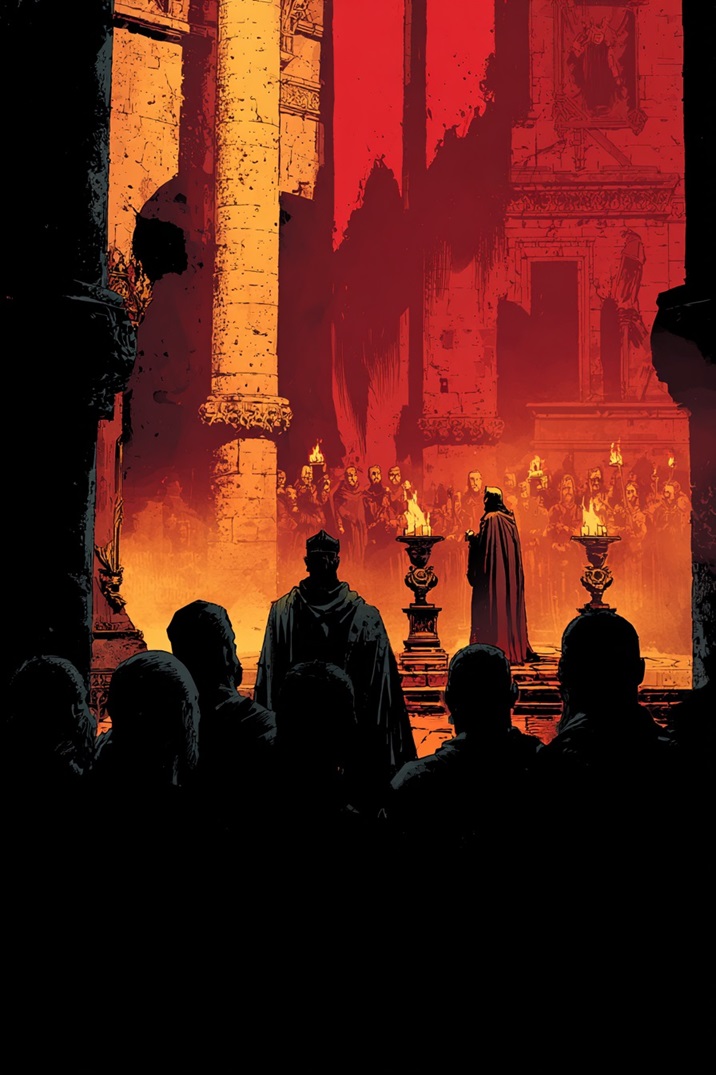

La leyenda —esa boca que siempre quiere comer— lo coloca en el pórtico de Santa Gadea con la ciudad detrás como una tropa muda. A un lado, las reliquias. Al otro, el rey. Entre ambos, la palabra. La escena tiene el brillo de las liturgias perfectas: tres preguntas, tres juramentos, un murmullo que aprieta y afloja, como el mar contra un muelle. A nadie se le ocurre contar pergaminos en ese momento: la multitud exige un teatro moral, y lo obtiene.

Pero la historia verdadera es distinta. Los documentos tempranos no registran jura; registran oficios y favores. Registran bodas —la de Rodrigo con doña Jimena— como gestos de confianza. Registran viajes como delegado del rey en pleitos. Registran campañas. Registran, más tarde, desavenencias por asuntos de frontera y diplomacias heridas, no por insolencias ante altar. La distancia entre lo que fue y lo que debía haber sido para calmar a la plaza la llenó la imaginación de los cronistas del siglo XIII y, después, el romancero.

La cocina de la leyenda: monjes, plumas y un pueblo que quiere un espejo

Las leyendas no nacen en el campo ni se alzan como torres en la nada; se cocinan. Se ponen párrafos a fuego lento, se reordenan recuerdos, se liman aristas para que el relato pase bien por la garganta de la gente. Hacia 1270, en el arco de la Estoria de España y la Leyenda de Cardeña, con la paciencia monástica de quienes cosen hilo a hilo la memoria de una patria, alguien decide que lo que no ocurrió merece ser contado para que equilibre el mundo. Un rey sospechoso debe descender a la plaza; un hombre de Castilla debe hacerle hablar.

El romancero, ese viento que sabe repetir hasta colmar, fija la escena. La hace cantable. No son documentos; son baladas. Y, sin embargo, gobiernan el corazón con más eficacia que cualquier códice. En esa voz coral el Campeador no es solo guerrero; es paladín de la verdad, representante de los derechos de los castellanos, el que habla donde los otros tragan saliva. La ciudad entera se reconoce en ese gesto como un pueblo que quiere ver al poder rendir cuentas.

La historia no se inclina. Alfonso VI no juró en Santa Gadea. Pero Castilla quiso, alguna vez, hacerle inclinar la cabeza. La leyenda satisface un hambre que la memoria oficial no sació.

Alfonso VI: el peso de una corona que a veces arde

No conviene reducir al rey a una silueta de perjuro. Alfonso VI fue, además de hermano y sospechoso, artífice de un reino que crecía entre cruz y yugo, entre alianza y guerra, entre taifas y condes; un hombre sutil en la diplomacia, flexible en el pacto, capaz de tolerar lo que otros habrían quemado. Si se refugió en Toledo cuando el viento le fue adverso, demostró instinto más que debilidad; si volvió, lo hizo con maña de zorro y paciencia de labrador.

El extraño amor de Castilla por sus propias leyes —por fueros que olían a pan y polvo— pedía, sin embargo, una escena. Jurar era someterse a un orden que no venía escrito en latín ni en pergaminos regios, sino en la costumbre. Santa Gadea ofrecía ese teatro: piedra sobria, olor a cera, reliquias como testigos, voces que no se pierden en el campo. Era el lugar perfecto para una ceremonia que no existió, lo cual, en términos de imaginación política, la hace todavía más eficaz.

Rodrigo, antes y después del destierro: favores, pólvora y sombras

Rodrigo no se fabricó con yesca; lo templaron. Sirvió leal cuando el viento le hinchaba la capa, desobedeció cuando su lógica —la del hombre de frontera, la del jefe de hueste— le dijo que la ocasión valía más que el edicto. Su primer destierro no le llegó por la jura: le llegó por herir equilibrios, por incendiar en la Taifa de Toledo donde no convenía, por jugar demasiado al filo entre vasallaje y necesidad.

Volvió. Los buenos espadachines siempre vuelven; el metal necesita campo y salario. A ratos vasallo, a ratos señor, a ratos mercenario con bandera propia, se hizo fortaleza en Valencia, señor de su pan y de su sangre. El rey lo toleró, lo usó, lo temió. El pueblo, cuando ya era tarde, lo cantó. El Cid que conocemos está amasado con todo ese trigo. Si le quitamos el hilo de Santa Gadea, la tela no se deshace; pierde, eso sí, un bordado que agrada al ojo y resuelve el hambre de justicia con la facilidad de un gesto claro.

La escena como si fuera verdad: frío, aliento y reliquias

Imagina el interior de Santa Gadea un día cualquiera de final de otoño. Las losas guardan la humedad como una mentira vieja. El aliento de los hombres hace nube. Las velas se consumen con una ansia que no les conocemos a los santos. En el altar, reliquias que han visto días mejores. El rey entra con la espalda recta, como si el aire tuviera, para él, una densidad distinta. Rodrigo no está arrodillado ni encendido: está firme. Una ciudad entera sostiene su silencio.

«¿Juráis que no dispusisteis la muerte de vuestro hermano?», pregunta la voz que todos quisieran tener en ese instante. El rey dice sí; lo repite tres veces como quien pisa una brasa hasta apagarla. Las reliquias sostienen el teatro con gravidad de hueso. La plaza respira. Un viejo le aprieta a su nieto la muñeca con orgullo. Una mujer aparta una lágrima con el envés de la mano. Un muchacho siente el golpe del poder en las costillas y, por un instante, no le teme.

No importa que no ocurriera. La verdad emocional de la escena es tan exacta que los siglos se han empeñado en conservarla. A veces, cuando la realidad y la leyenda se pelean, pierde la primera en los libros, pero gana la segunda en la sangre.

Cronistas, teatros y plumas: del cenobio al corral de comedias

El último tercio del siglo XIII es buen terreno para sembrar leyendas. Monasterios como San Pedro de Cardeña trabajan los materiales de la memoria con la sutileza del que sabe que escribe no solo para Dios. La Estoria de España, bajo la luz de Alfonso X, compone un relato que necesita héroes con espina y reyes que aprenden a bajar la cabeza. La jura entra en el corpus como pieza que cierra bien el puzzle.

De ahí salta al romancero y luego a los corrales del Siglo de Oro. El teatro sabe olfatear lo que mueve a los hombres, y pocas cosas agitan más que ver a un poder rendir cuentas. Guillén de Castro, Lope de Vega y otros sabios del tablado ponen boca a la escena. En sus tablados, las reliquias pesan como yunque, las palabras crujen como ramas secas y el público —carne y sombra— encuentra el tipo de justicia que a menudo no pisa los juzgados.

Santa Gadea hoy: la placa, la foto y el escalofrío

En Burgos, si el turista viene con el día limpio, le llevan a Santa Gadea. Se le enseña una placa; se le cuenta el poema; se le hace imaginar reyes donde ahora hay novios haciéndose la foto. El guía baja la voz al nombrar la jura como si en el aire quedara el polvo del juramento. En la esquina, un niño con helado mira el suelo y se pregunta qué importa un sí o un no de hace nueve siglos.

Importa por esto: porque los pueblos viven tanto de hechos como de símbolos. La jura no registra un hecho; inaugura un símbolo. Castilla —esa aspereza que aprende a llamarse ley— necesitaba un héroe que hablara por ella y un rey que escuchara. La vida real no se lo dio con la claridad que exigía el imaginario; la leyenda se lo fabricó.

Entre mito y archivo: lo que sabemos, lo que deseamos

Sabemos que no hay documento contemporáneo que atestigüe la jura. Sabemos que Rodrigo fue hombre de la confianza del rey en sus primeros años, que cayó en desgracia por política y frontera, no por osadía ante altar. Sabemos que la leyenda se fija en crónicas tardías, pasa al romancero y de ahí al teatro.

Deseamos, en cambio, otra escena: la del poder conteniéndose ante ley y costumbre; la del héroe como boca del pueblo; la de la palabra que pesa tanto como la espada. Ese deseo no es poca cosa. Dice quiénes creemos ser, qué justicia anhelamos y cómo nos contamos para soportar el invierno.

Decir que la jura no ocurrió no la mata; la ubica donde funciona mejor: en el territorio de los mitos, esas verdades que no necesitan de fe pública para arder.

La voz de Castilla: fueros, comunidad y el gesto ritual de pedir cuentas

Castilla no fue Roma ni Bizancio. Fue cabaña, corral, fuente de piedra, concejo a la intemperie. Sus hombres aprendieron a decir nosotros en torno a un fogón, con el vino haciendo de jurado y el pan de testigo. Los fueros nacieron como pactos de convivencia donde cada cual sabía cómo debía herirse y cómo curarse.

La jura, como símbolo, encaja en esa moral. No es una ceremonia cortesana; es un acto de la comunidad: preguntar y obligar a responder. Que un rey se someta al ritual de una ciudad no es solo propaganda; es modelo. Dice a los de arriba que hay leyes que no se escriben y a los de abajo que poseen una boca. El Cid —con sus luces y plomo— sirve de bisagra entre esos dos mundos.

Un país de juramentos: ecos, sombras y otras escenas de palabra

La de Santa Gadea no es la única historia donde la palabra pesa como hierro. Iglesias y pórticos de toda España guardan juramentos que vitralearon el poder: los reyes prometiendo guardar leyes, los nobles reconociendo heredades, los pueblos jurando fe. La Edad Media creía en lo performativo: decir es hacer si se hace delante de Dios y testigos.

Que la jura del Cid y Alfonso no haya existido no impide que resuene entre esas otras. La sombra del gesto se proyecta. Burgos es escenario privilegiado para imaginarla porque en sus piedras caben mil voces y en sus invierno cabe el mundo.

A veces, la justicia necesita un rito. Y cuando no lo encuentra en la realidad, la literatura se lo da.

Lo que queda al cerrar la puerta

Si cierras la puerta de Santa Gadea con el cuidado de quien pone el último tronco en la hogaza, escucharás el crujido de la madera como un juramento. En la plaza, el frío corta como una doctrina. Las campanas repiten la lección de siempre: lo real pesa; lo contado consuela. Entre ambas fuerzas se hace historia.

La jura de Santa Gadea es mito porque dijo lo que una comunidad quería oír de sí misma: que hasta un rey puede bajar los ojos ante un ciudadano cuando la ciudad lo exige; que la palabra —si se dice frente al hueso santo y la mirada del pueblo— pesa como hierro; que un hombre puede ser al mismo tiempo brazo y lengua de su tierra.

Historia y leyenda se miran como hermanos cuya infancia han contado distinto. Unos papeles se inclinan por la prudencia de lo comprobable; la canción, por la ferocidad de lo justo. Castilla, que sabe de frío y pan duro, aprende a vivir con ambas: con el archivo que corrige y con la fábula que calienta.

Si vuelves a pasar, de noche, por la plazuela, detente. Oirás una voz que habla bajo, sin altanería, como hablan los que han cargado mucho peso: «No sé si juró; sé que debió jurar». Hay verdades que se declinan en otra gramática. Esta es una de ellas.